来月の参考作を書く(老後丁)

毎月第3日曜日は、判子屋の技術講習会。午前中は、初心者のクラスの講義の担当はなく、暇を持て余して1級技能士を取得している方達の講義に混ざってました。

そこで来月の課題として出題されてた「老後丁」

3文字という時点で「あ…(汗)」って、なります。2文字、4文字の方が入れ易いものです。老後丁のように画数が少ない文字の間に画数の多い文字が入った文字構成は厄介。厄介だからこそいい問題となります。

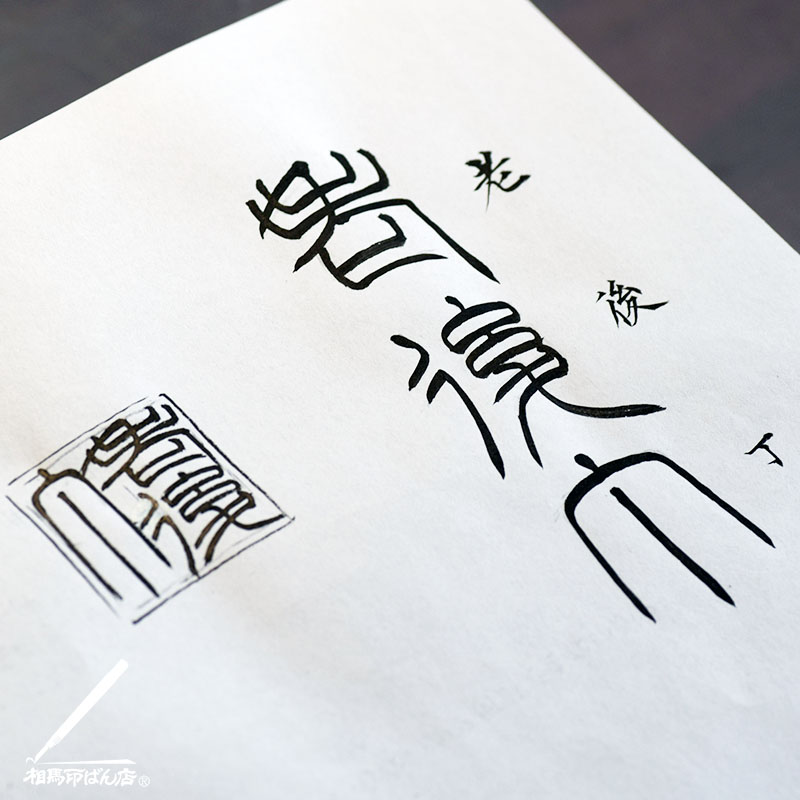

月曜日、店を閉めて作業してたので、たまには小篆でも書いてみるかと、墨を磨って小筆でチョッと書いてみました。う~ん、下手になっている(笑)

書いた小篆を見てレイアウトを考える…

ブログランキングに挑戦中です。

ポチッポチッと、応援よろしくお願いします(。-人-。)

|

老は、長脚にすると左下に大きな空間が生じる。丁は、潰すと変な印になりかねないので、1行目に老後、2行目に丁にした方が納まりがいいので小筆で草稿を書いてみました。

丁の中の空間を老後の線と線の間の空間と同じ幅にしようとすると余りに潰し過ぎるし、その分、老後が横長になり過ぎるので、ここは分間の統一せずに広げました。

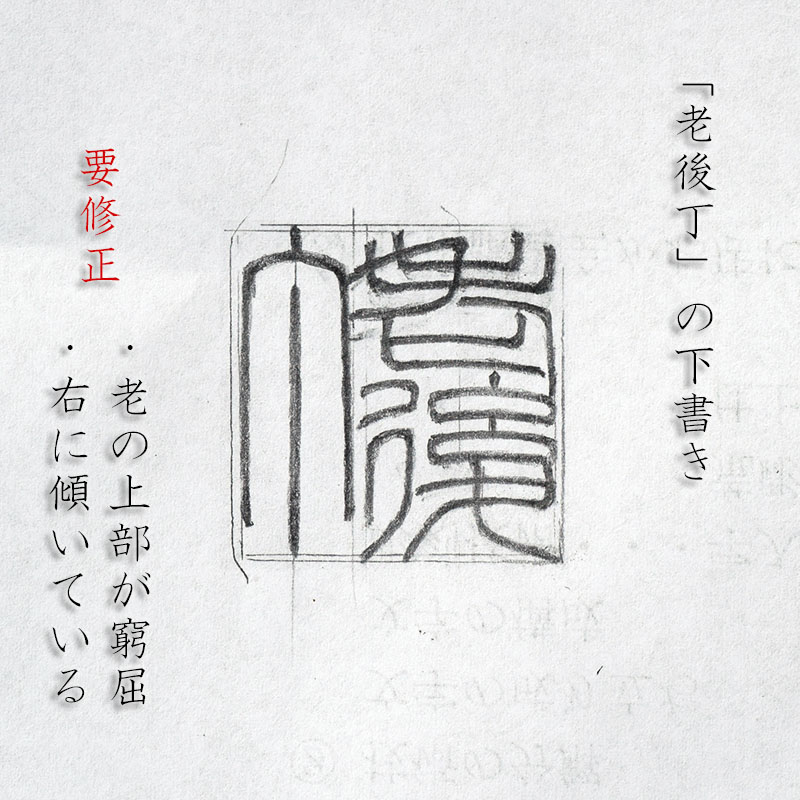

鉛筆で下書きを書きましたが、老の上部が詰まり過ぎて窮屈かつ、右肩下がりになっている。清書する際は、この点を考慮しながら書き上げます。と、思ったが、ブログを書きながら…

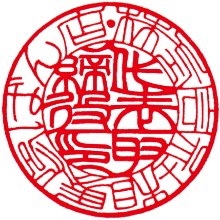

これって丸の中に書き入れないといけないやつだったか?と、疑問が…

う~ん、たぶんお題は、丸印だよな~。

更に厄介じゃないか…orz

角印の認印だってアリってことにはなりませんか?(笑)