セオリーとは逆のことをやってみる

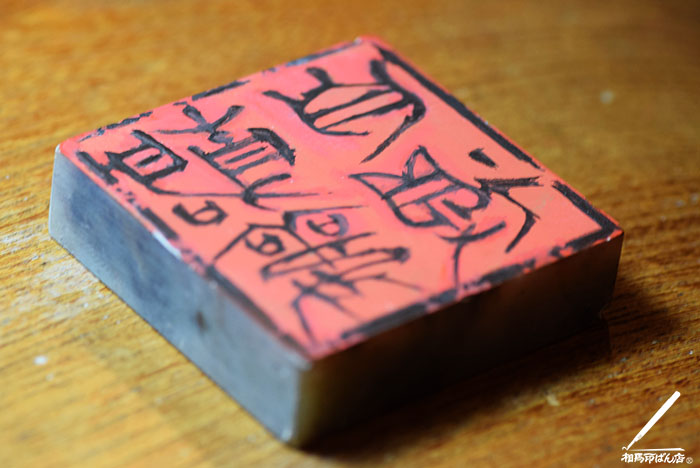

今月の楽篆のお題となっている「静観自得」

金文で書いてますが、まだまだ勉強不足。

上の画像では、左上:静、左下:観、右上:自、右下:得。また文字を左右反転させて書いてます。

静

下側に口(サイ)がありますが、なぜサイがあるのか気になります。

口は、元々神ささげる言葉、誓いなどをいれる器のことです。

観

選字した金文では“見”がない字形です。なので篇の下にある隹(フルトリ)の部分が小鳥の象形で入っているので顔、くちばし、足、尾っぽが描かれた文字になってます。

自 得

この2文字は、さほど変わってない形です。

左右反転した文字なので“得”は分かりづらいかと思いますが、右側の点と、クランクさせた線が行人偏です。左上が旁の上側で、下が寸なので右手の形です。

講習生には漠然としたイメージで作るなといいながら、私も資料もなく漠然とした金文のイメージで字入れしてます。どうするのが正解なのか分からないので添削依頼で出品します。

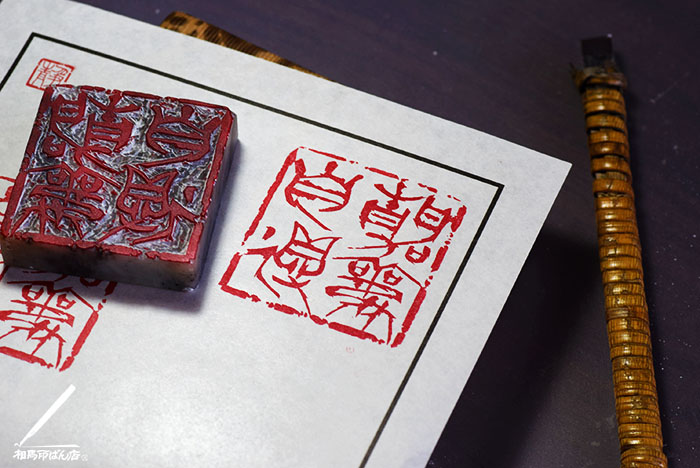

印材が長かったので10mmの位置で切断しました。

昨夜、ここまで刻して22時を回ったので手を止めて、今朝、30分かけて残りを刻しました。

ブログランキングに挑戦中です。

ポチッポチッと、応援よろしくお願いします(。-人-。)

|

今回は、刻し方を少々変えてみました。

刻すセオリーは、文字の線(残す部分)側に印刀を寝かせて引くことで線がスパッと切れ、反対側は不規則に欠けていきます。

印材がスパッと切れる印材なので偶発的に起こる欠けが出難いので、わざと残す文字の線と反対側に印刀を倒して線に偶発的な欠けが出ないかやってみました。

それが印の左上の自の横画2本です。

自の中央にスパッとした線が2本あるので目を引き過ぎて逆効果になると判断されそうな感もあります。そこも指摘箇所になれば改善すればいいと思ってやってみました。

今回は、彫りカスだけを取り除き、補刀無しです。

これで出品します。どんな評価を頂くか楽しみです。

・関連記事・

コメント

作品の評価が楽しみですね。梅の花も咲き始め、1日1日春が近づいてきます。梅の花の次は桜花見が楽しみですが、コロナの終息がいつになることやら。どうぞご自愛ください!

昨日、今日と暖かったですね。

店内は水仙の花を花瓶に挿していて、店内は水仙の香りがします。

2月までは寒さが続くと思いますので、風邪を引かないようにご自愛ください。