落款印の袴の簡単な作り方(骨組み篇)

先日の袴を作った記事を読んで頂いた方から、詳しく教えて欲しいというご要望が御座いましたので詳しく紹介していきます。

落款印の寸法 : 15mm角

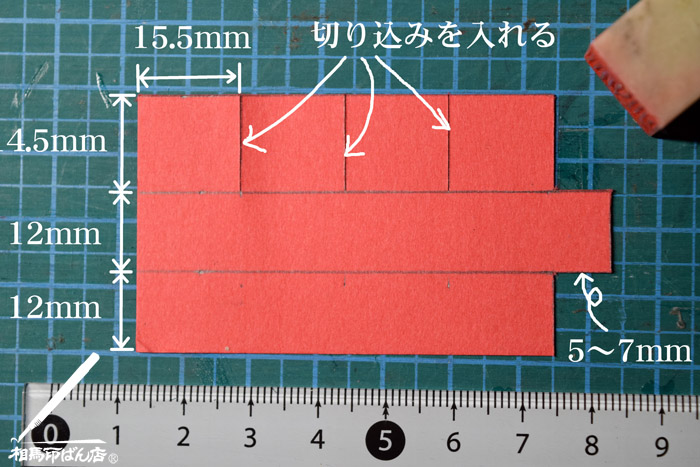

12mmの部分は、側面になる部分。

14.5×15.5mmの部分は、底になる部分。

右端の飛び出た部分は、折っていった最後にのり付けするミミの部分。

側面の12mmは適当。こんなもんかな?って感じです。

≪要注意≫

底の部分は折って行った際にはみ出ないようにと、実際、落款印にそって組立た際に微調整が利くように若干短めの14.5mmに。 但し、底の横の長さは印材より若干長めの15.5mmにします。印材と同じ寸法では、袴が入らなくなります。

印面保護の為に袴づくり

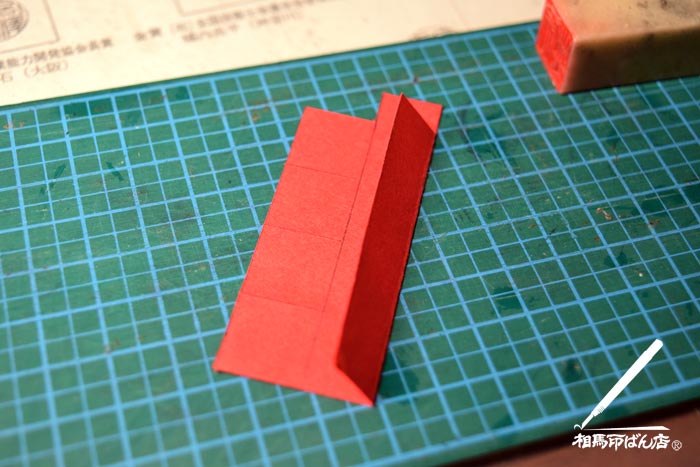

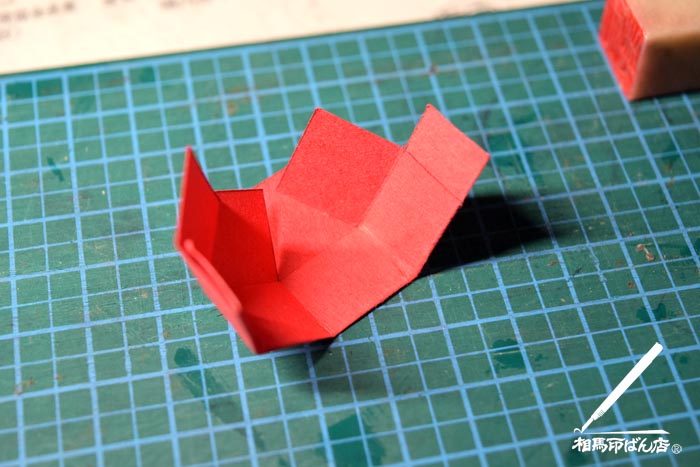

側面を折ります。

底の部分を折り曲げます。

側面の部分を折り曲げます。

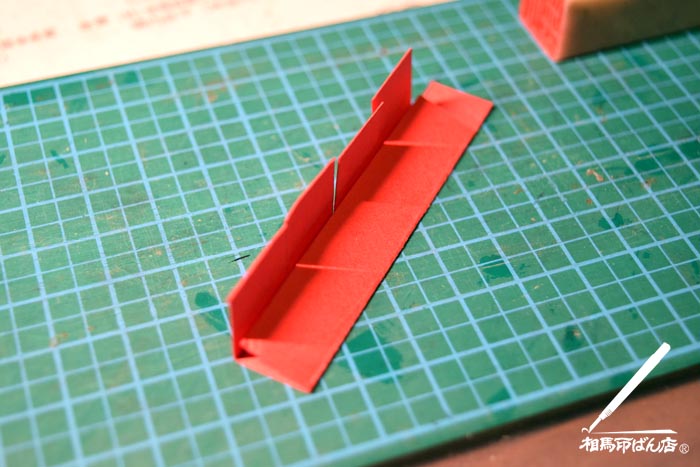

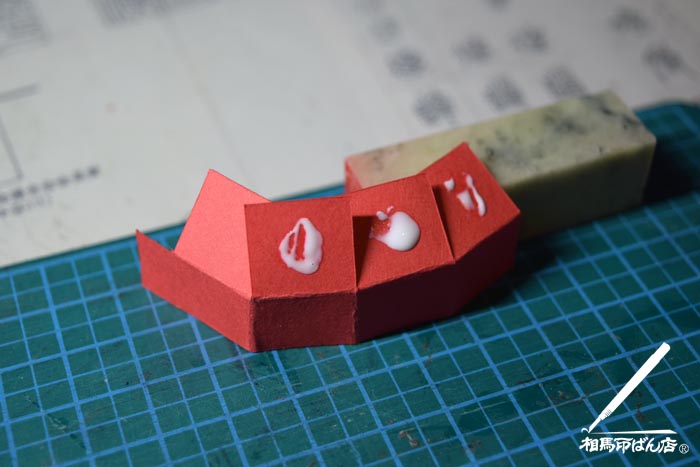

底の部分にボンド塗ります。

≪注意≫

ボンドは薄く塗って下さい。多すぎると紙がブヨブヨになります。

底3面だけのり付けですよ~!

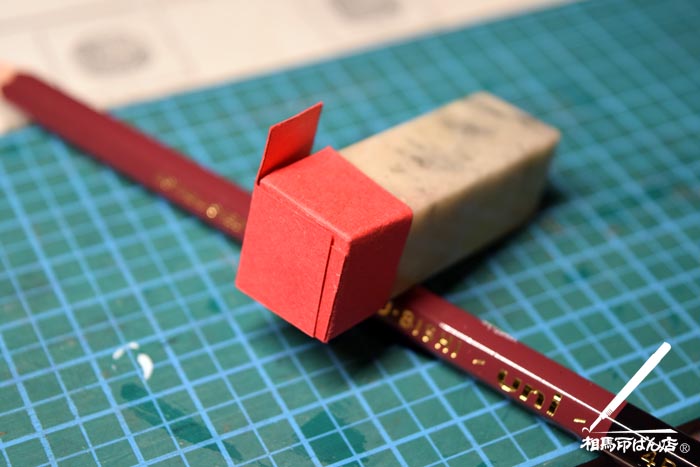

落款印に沿わせて折っていきます。

緩みがないように~。

落款印の袴づくり

ミミの部分にボンドを塗って、きつ過ぎず、緩みが無いようにミミを引っ張って接着。

≪ 注意 ≫

ミミを貼り付ける際に袴の上部に段差が発生しないようにキチンと貼る。

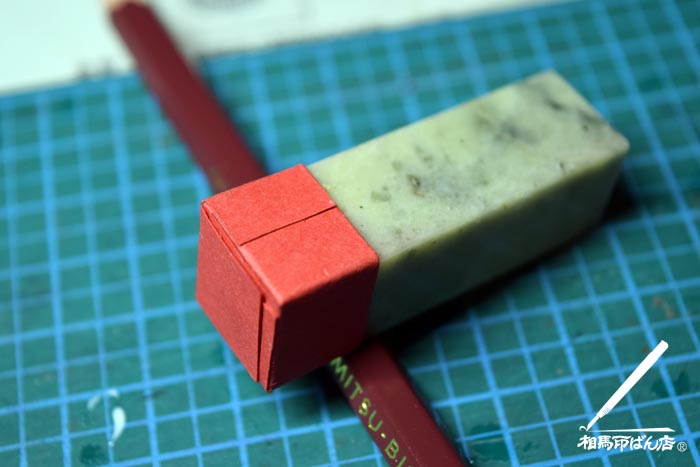

これで袴の骨格が出来上がりです。

次は見栄えが良くなるように周りを装飾します。

長くなったので、つづきは明日のブログで↓↓↓

・合わせて読んで頂きたい関連記事・